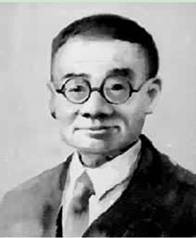

橋本進吉

橋本進吉(はしもと しんきち)

(1882.12.24 -1945.1.30)国語学者。福井県敦賀(つるが)市に生まれる。1906年東京帝国大学文科大学言語学科を卒業(銀時計受領)、国語調査委員会補助委員となる。1909年東京帝国大学文科大学助手に任ぜられ、1927年助教授、2年後教授となる。1943年定年退官、翌年国語学会発足と同時に初代会長となる。

国語学のほとんどの領域に及ぶ。まず、日本語の歴史的研究にも多くの業績を残したが、なかでも音韻史が著しい。いわゆる上代特殊仮名遣いの研究は、奈良時代の音韻だけでなく、文法、語義などの研究をも飛躍的に進歩させた。さらに、キリシタン資料における日本語ローマ字表記によって、1600年ごろの音韻体系を明らかにし、悉曇(しったん)、韻学の研究成果を踏まえて、日本語の音韻史を記述することに力を注いだ(『国語音韻の研究』『国語音韻史』『上代語の研究』など)。

また、「文節」を重要視し、学界だけではなく教育界にも大きな影響を与えた。その文法理論は、中等学校の文法教科書として著された『新文典初年級用』(1931)によって世に橋本文法として知られる。意味と音声形式の両面から規定された文節という文法上の単位は、理解が容易であり、その整然たる文法体系は教育界に歓迎された。しかし、形式を重視した「橋本文法」に對しては、意味・構造を重視する立場の學者から批判の聲があがつている。(『国語法要説』など)

参考文献

安田尚道(1987)『日本大百科全書』 小学館 執筆者:沖森卓也

金田一春彦ほか(1988)『日本語百科大事典』大修館書店