中東靖恵(1998)「韓国語母語話者の英語音声と日本語音声 - 聞き取り・発音調査の結果から - 」

『音声研究』第2巻第1号,77-82

本研究の目的は韓国語母語話者の英語と日本語の音声特徴と発音の問題点を、聞き取りと発音のテストの結果に基づいて明らかにすることにある。韓国語話者の英語と日本語の発音について、聞き取りと発音のテスト結果から得られたデータを用いた分析は有用なものであるし、また英語・日本語・韓国語の対照分析の見地から比較することも意義深い。

データ分析の結果、以下の三つの結論に達した。1.第二言語を学ぶ際、第一言語の干渉は大きな問題である。2.こうした干渉は、第一言語と第二言語との相違が、音韻レベルだけ場合だけではなく、音声レベルに相違がある場合にも起こる。3.複数の第二言語を学ぶ場合、目標言語にある同じ音韻的特徴が、その実現される具体音声の違いから、一方では母語の干渉を起こし、他方では起こさないことがある。(著者英文要約の和訳に加筆,文責:西郡 )

福岡昌子(1998)「イントネーションから表現意図を識別する能力の取得研究 - 中国4方言話者を対象に自然・合成音声を使って - 」

『日本語教育』96号,37-48

勧誘「食べない?」と否定「食べない」のイントネーションから,発話者の表現意図が理解できるか,北京,上海,閩東,閩南の中国4方言出身の日本語初級学習者(28名)に知覚調査を行った。勧誘と否定の自然音声及び「食べない」の文末「い」の基本周波数が異なる14個の合成音声を用いた。

その結果,自然音声では,どの方言話者も文末の上昇と下降のピッチ差から勧誘と否定とを識別できたが,アクセントがー2型で上昇した文末のピッチがアクセント各のあるピッチよりも低い場合,勧誘の識別率が低かった。

合成音声では,勧誘の刺激音域で識別率が高かった上海方言を除き,どの方言話者も勧誘及び範疇知覚の境界における刺激音域で,日本語話者との間に統計上の有意差が見られた。日本語の学習早期では,文末のピッチの変動と勧誘の表現意図とを結びつけることが難しく,勧誘を表す文末のピッチの上昇率が知覚上十分に習得されていないことが分かった。(論文冒頭にある、著者による要約)

戸田貴子(1998)「日本語学習者による促音・長音・撥音の知覚範疇化」

『文藝言語研究 言語篇』33(筑波大学文芸・言語学系)

本研究では、日本語学習者(英語話者)の知覚のメカニズムが母語話者とどのように異なっているか、また、どのように知覚範疇化が進むかを、それぞれ横断的、縦断的調査により分析した。

横断的調査では、まず日本人話者の知覚のメカニズムを明らかにし、初級学習者、上級学習者と比較している。実験では、元になる2音節語を機械処理により16段階に伸縮させ、3音節語を作成する(撥音の場合は3音節語を2音節語)。実験では、2音節語から3音節語に変わったと認識したところに印をつける。その際、2音節→3音節という〈上昇系列〉と3音節→2音節という〈下降系列〉の2系列で提示された。その結果、日本語母語話者の場合、上昇系列と下降系列の間に差は見られなかった。これは、知覚範疇化が行われていることを示す。それに対し、初級学習者は上昇系列と下降系列の差が大きく、知覚範疇化が進んでいないことが明らかになった。特に下降系列のほうが高く、3音節語を2音節語として知覚していることがわかる。また、上級学習者は知覚範疇化が進み、日本人話者に近い結果となっているが、摩擦音、鼻音の範疇化は遅いことが明らかになった。また、日本人話者の結果から特殊拍として認識される時間長は話速により左右される相対的なものであることが明らかになったが、学習者は話速には影響を受けない判断をしている。

一方、1年間の縦断的調査からは、学習者は最初に学習者独自の知覚目標を設定し、日本語能力の上昇につれて、自己修正を重ねながら段階的に知覚範疇化を進めていくことがわかった。 ただし、学習者独自の知覚目標は日本人話者のものとは異なっており、判断境界値自体は変化しないという結果が得られた。このことから、日本語教育において音声教育を早期に導入し、正確な知覚目標を設定するよう支援することの必要性が示唆される。また、特殊拍として認識されるための時間長は相対的なものであり、特殊拍の大切さを認識するあまり、不自然に時間長を誇張してしまうことを避ける必要があると指摘している。具体的には、文のスピードを変えて、促音・長音の有無の聞き取りを練習させ、特殊拍だけを強調させるのではなく、相対的な時間長の差を示した上での練習を重ねる必要がある。

しかし、筆者自身も指摘しているが、どの段階で、どのような理由、メカニズムにより知覚範疇化が進むのかが明らかにされていない。また、学習者が最初に独自の知覚判断境界値を設定することが指摘されているが、それが母語の影響を受けるものなのか、個人によってそれぞれ違うのかを明らかにしておくことも必要である。また、促音、長音、撥音をすべて特殊拍として一括しており、具体的に日本語教育に応用するのであれば、それぞれに関してさらに詳細な実験を行う必要が求められる。(文責:橋本直幸)

西端千香子(1996)「閩南語母語話者が発話する日本語の促音語・非促音語の特徴と問題点」

『広島大学教育学部紀要』第二部第45号,303-311

日本語の促音(二重子音,geminate consonant)の習得は、中国の南方閩方言話者(以下SM)にとって困難である。SM がどのように促音と非促音の子音を含む日本語の語を発音しているかを明確にするため、二つの方法で探究した。第一の方法は SM の音声を日本語母語話者(NJ)に聞かせ、正しく発音されているかを聴取判断してもらった。第二の方法は SM の音声を音響的に分析することであった。

調査の結果は以下の3点に要約できた。

a) SMの発する非促音の子音の閉鎖時間(closure duration)及び摩擦音の時間は非常に長くなる傾向があり、そのため、NJはこれらの音を促音と判断したり、または、促音化促音でないかを判断できないとしてしまう。

b) SM は促音の後の母音を非常に長くする傾向があり、NJはこれが長音であると判断してしまう。

c)南方?方言の特徴である「入声音」は SM の促音の発音には影響がないように思われる。(著者英文要約の和訳、文責:西郡)

小河原義朗(1997)「発音矯正場面における学習者の発音と聞き取りの関係について」

『日本語教育』92号 PDFファイル (文責:魚秀禎)

串田真知子・城生佰太郎・築地伸美・松崎寛・劉銘傑(1995)「自然な日本語音声への効果的なアプローチ:プロソディーグラフ」

日本語教育86号,39-51

中国人向けの音声教材は、学習者が多いにも関わらず不足し、中国人教師も学習者も、音声教育の重要性は認めながら、十分な音声教育が行えないのが現状であり、専門的な知識がなくても指導が行える教材の開発が求められている。

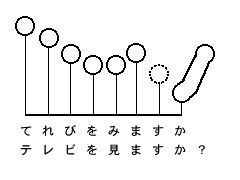

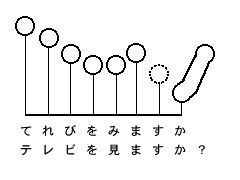

本研究では、東京方言のアクセント、イントネーション、母語の無声化などを総合的に理解させるための教材:プロソディーグラフを開発した(考案者:J. & G. Cappele等)。これは、音声分析機による客観的・物理的基準から東京方言話者の自然な発話のピッチ曲線を抽出し、それらを分かりやすく視覚化したものである(下図参照)。

北京で被験者20名に対し学習効果に関する実験を行ったが、短時間の練習ではあったものの、高い効果と評価が得られた。この練習を繰り返すうちに、学習者は自然なイントネーションを獲得し、最終的にはグラフを見なくても流暢に日本語が発音できるようになると期待される。

(文責:張玉波・西郡)

鹿島 央(1995)「初級音声教育再考」

『日本語教育』86号, 103-115

初級レベルでの音声教育が十分でないことがいろいろと指摘されている。そして、本稿では、名古屋大学留学生センターで行われているリズム教育について紹介し、あわせてその効果の一端について考察する。

1.リズム教育 (日本語のリズムとは)

(1) 二拍分のリズム単位「2」だけではなく、一拍分のリズム単位「1」もある。

(2) このリズムの単位の組み合わせがリズムの型を生む。

(3) 語のレベルから文節、文のレベルまで積極的に「リズム型」を認め、どの言語単位でもある一定の「リズム型」しか現れない。

2.音声導入の実際について

1)直音(清音、濁音、半濁音)の導入 (表1): まず、文字は除いて発音だけ教え、各音の発音練習と聴取練習を行い、語の中にある各音が聴き取れるかを絵カードで確認する。その後、語レベルの発音を導入し、その時、日本語独特のリズム単位を教える。

2) 特殊音(長音、促音、撥音)の導入: 促音は、できるだけ促音を含む語と含まな語を絵カードにして行い、撥音は異音が多いので、異音の説明は絵カードを提示しリズムにも言及しながら発音する。

3)拗音の導入 :リズム単位として「1」であることを強調する。

3.発音クラス(Sound Practice)(授業の進度にあわせてやる発音練習クラス)

1) 語のリズムの生成と知覚: 様々なリズム型の既習語を絵カードにし、それを提示して学習者に発音してもらったり、教師が既習語を発音しその語のリズム型を学習者が口頭で練習したりする。

2)リズムの派生と文の組み立て: 教師が名詞の絵カードと動詞の絵カードを提示し、学習者が適当な助詞を自分で考え派生リズムを構築して一文を作り上げる。

4.リズム教育の効果について(語音の長さに観察される誤りの数を分析する)

表3から見ると、リズム教育を行っていない91年10月期の方が6課でも24課でも誤り数が多い。また、24課のインタビュー時、91年10月期では、誤りの数が倍増しているが、リズム教育を行った93年10月では、全発話量の増大にも関わらず、誤り数はあまり変わっていない。そして、この誤りの総数の違いは、リズム教育を実施したかどうかによるものと考えてよさそうである。

5.論評

この論文では、発音教育の時、文字を一切使わないようにしている。もちろん、文字を使わないと、文字も発音も同時に覚えるという精神的負担は減ると思う。しかし、こうなると、結局、後で、文字を覚える(文字と発音を一致させる)時間を別に作らなければならないのではないかと思われる。ここで、一つ提案したいのは、最初から発音と文字を一致させて覚えることである。これは、ただ、目で覚えるだけで、書くことはやらせない。文字を媒介として覚えると、長く保存もでき、後で自分一人で復習もできるだろうと思うのである。(文責:金秀容)

朱春躍(1994)「中国語の有気・無気子音と日本語の有声・無声子音の生理的・音響的・知覚的特徴と教育」

『音聲学会会報』205号

中国語の子音には有気と無気の区別(aspirate/unaspirate distinction)がある。一方、日本語は有声と無声の(voiced/voiceless)の区別となっている。このため、両言語の母語話者は、相互の言語を学ぶ際に発音上の困難に直面する。

これらの子音の相違を明確にするため、本研究では(中国語の有気音と無気音について)はじめに生理学的な実験を行い、子音が調音される瞬間の呼気量や上下声門の圧力等を測定した。さらに音響的及び知覚的特徴を同定するため(identify) さまざまな実験素材を作成し検討した。その結果、本研究では両タイプの子音の生理学的及び音響的特徴に関する多くの知見を得ることができた。さらに日本語の有声・無声子音についても同様の実験を行い、そこから発展させて中国語と日本語という2つの言語の異同に立脚した外国語(教育への提言を行った。(著者英語要約の翻訳、文責:西郡)

西端千香子(1993)「閉鎖持続時間を変数とした日本語促音の知覚の研究—日本語母語話者と中国語母語話者との比較—」

『日本語教育』81号

中国語を母語とする日本語学習者にとって、日本語の促音の発音が困難だといわれている。その要因として、日本語母語話者には促音と知覚されない程度の短い持続時間をもつ音声を、中国語母語話者は促音を含んだ音声と知覚していることが考えられる。 本研究は、日本語母語話者と中国語母語話者が、日本語の促音をそれぞれどのように知覚しているのかを実験的に検証したものである。刺激材料を単語レベルに設定し、閉鎖持続部分に先行する母音の長さを一定に統制した合成音声を作成して、日本語母語話者(大学生・大学院生)10名、中国語母語話者

(上級レベルの日本語学習者)10名に対し、閉鎖持続時間を変数とした促音の知覚実験を行った。その結果、以下のことが明らかになった。

(1)日本語母語話者と中国語母語話者との間に、2拍音と促音を含む3拍音の判断境界に差があるか? →母語要因の主効果がみられた。中国語話者のほうが日本語母語話者よりも短い閉鎖持続時間で促音を知覚。

(2)日本語母語話者と中国語母語話者それぞれの知覚について、アクセントの違いが、2拍音と促音を含む3拍音の判断境界に影響を及ぼすか? →母語×アクセント型×子音の交互作用に有意差がみられた。①どのアクセント型×後続子音の水準においても、中国語母語話者のほうが日本語母語話者よりも、短い閉鎖持続時間で3拍語であると判断。②日本語母語話者×後続子音/p/において、平板型のアクセントのほうが、頭高型のアクセントよりも短い閉鎖持続時間で促音と知覚。③中国語母語話者×後続子音/t/において、平板型のアクセントのほうが、頭高型のアクセントよりも短い閉鎖持続時間で促音と知覚。④どの母語×アクセント型の水準においても、後続子音が/k/である音声が、他の二つの後続子音をもつ音声よりも、短い閉鎖持続時間で促音と知覚。

(3)閉鎖持続部分に後続する子音の種類によって、促音と知覚される判断境界に差があるか? →後続子音要因にも主効果がみられた。後続子音が/k/であるものが、/t/、/p/に比べて、短い時間で3拍語であると判断されていた。

本研究は、中国語母語話者の方が日本語母語話者よりも短い閉鎖持続時間で促音を知覚していることを実証的に明らかにした点において、意義ある研究である。しかしながら、問題点として、以下の3点を指摘できよう。

(1)自然に発話された促音を含む3拍音には内破音が入っているが、本研究において作成・使用された合成音声には内破音が入っておらず、不自然なものである。

(2)被験者群の方言による差異が検討されていない。

日本語母語話者:モーラ方言話者・シラビーム方言話者による促音の知覚の相違

中国語母語話者:入声の有無による促音の知覚の相違

(3)「Table1 各ブロックごとの促音知覚の判断境界の平均と標準偏差」をみると、中国語母語話者間の判断境界はかなりばらつきが大きい。この点に関して、西端自身、「閉鎖持続時間を変数にした範疇知覚を行っていないのであれば、他の何らかを手がかりに促音であるか否かを判断していることになる」と述べている。しかし、閉鎖持続時間以外に何を判断基準として促音を知覚しているかについては、後続子音の影響の可能性について触れるのみで、具体的に明らかにするまでには至っていない。

(文責:合津美穂)

内田照久(1993)「中国人日本語学習者における長音と促音の聴覚的認知の特徴」

『教育心理学研究』41号, 414-423

日本語の促音と長音の認知は多くの日本語学習者にとって困難を伴う。この研究の目的は促音と長音の聴覚的認知について日本語母語話者と中国人日本語学習者の知覚的特徴を調査・比較することである。実験1では52名の日本人被験者に712刺激(音声持続時間を加工した音声刺激)が長音であるか否か、促音であるか否かを判断させた。その結果、閾値は発話速度に比例し、自然な発話速度での判断が最も安定していることが判明した。実験2では、日本語母語話者、中国人日本語学習者(上級及び初心者)それぞれ4名を対象に閾値を測定した。日本語母語話者、中国人初心者ともに上昇系列の閾値が下降系列よりも大きかったが、中国人上級者では逆の結果であった。この結果から、中国人学習者は、長音や促音を認知する際、日本語母語話者とは何らかの異なった方略を用いていることが推察される。(文責:西郡 仁朗)

閔光準(1989)「韓国語話者の日本語音声における韻律的特徴とその日本語話者にによる評価」

『日本語教育』68号

韓国語話者の日本語音声の不自然さは、アクセントやイントネーションなどによるものであると、普通言われている。このような韓国語話者の発音した日本語音声の不自然さに関する先行研究が、単音発音の実態を調べたものが多く、その原因を追求したものは殆どない。特に、韻律的特徴に関する研究は殆ど見当たらないことから、本稿は韓国語話者の日本語の韻律的特徴について音響音声学的分析を試みた。実験方法として、日本語話者と韓国語話者に「桃太郎」の朗読を求め、その朗読音声中に現れた日本語の韻律的特徴について分析を行った。特に、アクセントを中心に、ポーズ、イントネーションなどに見られる問題点考察し、韓国語話者の朗読音声を日本人によって評価させることによって、韓国語話者の日本語の不自さの原因を考えることにする。

実験の結果をみると、韓国語話者の発音は日本語のアクセントルールに違反している、つまり、日本語の決まっている声の上がり目・下がり目の位置が全く守られていないので、日本語らしくなくなっているのが分かった。またポーズとイントネーションにおいても、韓国語話者はポーズが無秩序に現れる、ポーズの長さが長い傾向(ばらつきあり)が現れた。つまり、韓国語話者の日本語のポーズは特別な表現意図によるものではなく、単純な言い淀みによるものであると考えられる。特に、イントネーションとの関係が深いことが分かった。それから、韓国語話者の日本語の単音発音の問題点に関しても、書き加えている。例えば、日本語の語頭の無声破裂子音/p,t,k/を気音の強い無声有気破裂音/p ,t ,k /で発音したり、長母音の短母音化、語頭の無声破裂音の弛緩音化、促音の挿入、語中の無声破裂音の有声音化などが挙げられる。

韓国語話者の朗読音声の日本語話者による評価をみると、韓国語話者の日本語の不自然さはやはりイントネーション、アクセントの順に、イントネーションの相関関係が一番高く、単音発音の場合は中程度の相関しかないという結果が出た。つまり、韓国語話者の日本語の不自然さの原因は日本語の韻律的特徴にあり、単音発音は全体の不自然さに影響しないことを確認した。また、日本語話者は、声の高低変化はあるが日本語の規則に違反する音声を、声の高低変化のない音調の音声よりは日本語として不自然であると判断しているのが推察できた。今後の課題として、これらの問題点を一つ一つ厳密に分析し、韓国語話者に対する日本語音声教育のための適切な指導法や教材などの開発に力を注がなければならない。また、韓国語においての、韻律的特徴の活発な研究をしなければならないものである。

この論文は、韓国語話者の日本語音声の不自然さを単音レベルたけではなく、アクセントやイントネーションなどの韻律的特徴と関連して実験を行った点で評価出来る。ただし、全体の目的を「日本語音声の不自然さ」に置きながら、それを「朗読音声」の面だけで判断している。実際の会話と朗読の際には、かなり音声の用い方が違ってくると思う。つまり、自然会話で見られる日本語音声と朗読で見られる日本語音声の特徴は違うものであるように思われるので、この論文のテーマは、韓国語話者の日本語の朗読音声に〜評価」とのように「朗読」を入れた方が良い。また、インフォーマントとしての韓国語話者の人数が3人しかいないので、3人だけという少ないデータで、韓国語話者全体を代弁するのには無理があるように思われる。(文責:崔文姫)

閔光準(1987)「韓国人の日本語の促音の知覚について」

『日本語教育』62号

拍の持続時間の変化が音韻の変化に関係のない言語の話し手が日本語を学習する場合、拍の持続時間を日本人のように調節するのはかなり難しいと予想されることから、韓国人を対象に促音の同定実験を行った。

今までの先行研究においては、韓国人が日本語の促音をどのように生成するか(たとえば、/p,t,k/を内破音として発音したり、韓国語の濃音を用いて発音したりする)ということに注目しているだけで、韓国人が日本語の促音を聞き分ける時、何を手がかりにしているかは明らかにされていない。

以上の目的から、週2回ずつ日本語の授業を受けているソウル生まれの高校一年生10名を対象に実験を行った。音刺激は、関東出身者5名に「父は居間に行った」「行った/iQta/」「一家/iQka/」を発音してもらい、/i/と/ta/、/i/と/ka/の間の持続時間を110ms-250ms,10ms stepの15段階に設定して10回聞かせた。

実験の結果、同定判断率の目安を75%とする場合、日本人は範疇化が著しいが、韓国人は判断境界がかなり広い範囲にわたっており、同定判断における範疇化がなされていない。また、韓国人の個人のちらばりを見てみると、日本人より大きな個人差があることが分かった。

このようなことから、促音を聞き分ける時、日本人は拍の持続時間を主な手がかりにしているのに対し、韓国人は拍の持続時間を手がかりにすることが困難であり、促音に後続する子音の音声的特徴が促音の同定判断に大きく影響を及ぼしていると考えられる。 すなわち、韓国人が日本語の促音を聞き分ける時、①拍の持続時間より促音に後続する子音の音声的特徴を手がかりにしていること、②促音の同定判断に大きな個人差が存在することが以上の実験で明かになった。したがって、韓国人に促音を教える時は、①日本語の促音に後続する無声破裂音[p,t,k]を韓国語の[pユ,tユ,kユ]に代用しない、②拍の持続時間を促音の聞き分けの手がかりにするなど、促音を範疇的に知覚する能力を身につけるように教育して行かなければならないと述べられている。 ただ、「韓国人は促音を聞き分ける時、拍の持続時間を手がかりにすることが非常に困難である」だけであって、後続する子音の音声的特徴の影響は先行研究からの推測に過ぎず、今回の実験ではその辺が明らかになっていないという感を受ける。また、持続時間を非促音の長さまで短縮した110msの場合においても、100%2拍として聞き取る人数が日本人より少ないということから、韓国人が促音を聞き分けるときに必ずしも促音に後続する子音の音声的特徴を手がかりにしているとは限らないため、もう少し綿密な調査が必要ではないかと思われる。(文責:玄英美)

杉山太郎(1985)「日本語の発音 − 中国語の発音の学習から」

『日本語教育』55号

外国語の発音教育の問題として、母語による干渉のためになまりが生じることが挙げられる。特に本稿では中国人日本語学習者を対象に、日本語の音節と中国語の音節レベルの問題を中心に北方中国人を対象とした日本語の発音教育を述べている。

中国語において、四声という高低アクセントと有気音・無気音の区別があり、音節構造は「IMVF」(I:声母・頭子音、M:介音、V:主母音、F:韻尾)である。中国語の音節構造「IMVF」=「I」+「MVF」に分けられ、「MVF」を韻母と呼ぶ。中国語の音節は、MとVの間に切れ目があり、VFは一体化しているものと考えられる。中国語の母音は「MVF」で、VがMとFの影響を受けて形成される。

一方、日本語の音節構造は「CjVM」である。Mはモーラ音素で、VとMの間で分かれ、2拍になる。中国語は「IMVF」で、MとVに分かれる。それゆえ、中国人に「アイ」を2拍で発音させるのは難しいが、「イア」は難しくない。しかし、「イア」を1拍で発音させるのは困難である。中国語のVFのペアと同じような音連続を持つ日本語のVMには特に注意が必要である。

次に具体的な指導について説明する。まず単母音についてであるが、「ア」「イ」はそのまま教えても問題ない。「ウ」と「u」は異なるので、「ス」から教えるとよい。「エ」は「ie」を利用し、2拍で言わせるとよい。「オ」は円唇性を意識させて、繰り返し練習するほうがいい。

次にワ・ヤ行についての説明であるが、「ワ」は「wa(またはua)」の/u/の唇の丸めが日本語よりも強いことを注意すればよい。「ヤ」は「ia」から発音される。「ユ」は[y]の近似音として代用し、「ヨ」は近似音もなく、中国人学習者にとって難しい音であるとしている。

次に撥音について説明をする。モーラ音素/N/には、多くの環境異音が知られている。「アン」は拍の問題と/N/の環境異音に対する理解の問題が解決しさえすれば、大きな問題はない。「イン」は「in」に近い。しかし「イン」を1拍で発音させると、「ing」になるので、拍を取って発音させるとよい。「ウン」は難しく、拍をとって「ウ」と「ン」を分離させて発音させるが、努力がいる。「エン」は「エ」の練習をしてから、「ン」をつける練習しかない。「オン」は「オ」の練習をしてから、「ン」をつける練習しかない。

次に長音と促音について説明をする。長母音の発音は、中国人学習者以外の学習者にも同じ欠点があるから、とりたてて注意することはない。中国人学習者は促音を入音(内閉鎖音韻尾)でとる可能性がある。促音と入音は似ているため、指導が困難なこともある。

次に子音について説明をする。中国人にとって子音教育が難しいとされているのは、子音を単独で発音する習慣がないからである。それゆえ中国人学習者にはまず単独で子音を発する練習をさせ、清濁の差を認識させる必要がある。

カ・ガ・カ。行で問題になるのは、「キ」と「ギ」である。「ki」は「チ」に聞こえるので、口蓋化のあまりない[ki]の練習をするとよい。サ・タ・ダ行は問題がない。ザ行は清濁の問題である。ナ行とラ行については、/n/と/l/を区別しない方言が多いため、それらを区別することを要求しなければならない。入門期には、ラ行の子音を[l]で指導してもよい。「ハ」は中国語の子音「h」[x]で代用しがちである。「ヒ」は「キ」が「チ」になるのと同じ理由によって、「シ」と発音されるので、「キ」の矯正法(口蓋化の防止)と同じでよい。「フ」は[fu]か[xu]で代用する。バ行、パ行、マ行は、基本的に問題がない。

音節レベルで問題になるのは、1音節2拍の語の発音である。しかし、一般的に中国人学習者の音の高低感覚は優れているので問題がない。

杉山は最後に、発音指導のポイントは拍感覚であるとしている。日本語教師は学習者の母語に対する十分な理解を求めることは不可能である。世界の緒言語を学習し、日本語教師に活躍してもらうしかないと述べている。

書評として思うこととして、杉山(1985)の論文は古い論文ではあるが、中国人の侵しやすい発音上の誤りを的確に捉えているのではないかと思う。その点では、教育現場に貢献的な報告であろう。ただ一読者として、日中の音節構造における説明でいまいち分かりにくい節がみられ、中国語に精通していない人でも分かりやすい説明があれば、と思った。またこれは日本語教育の論文であるので、日本語話者の中国語学習についての項目は特にとりたてて紹介する必要ないのではないか、とも思った。(文責: 宮田 剛章)

Lasky, R. E., Syrdal-Lasky, A., & Klein R. E. (1975) 'VOT Discrimination by Four to Six and a Half Month Old Infants from Spanish Environment.'

Journal of Child Psychology, 20, 215-225

四ヶ月から六ヶ月半の乳児(スペイン語圏グァテマラでスペイン語モノリンガル家庭)を被験者に、両唇音(/ba/と/pa/)がどのように弁別されているかを実験的に検討した研究。Eimas et al (1971) の英語圏での実験では、VOT-100msecから-50msecあたりをピークとしたカテゴリーの弁別については明確な結果が出ていなかった(否定的な結果とみなすこともできる)。この点を著者らは、たとえ四ヶ月であろうと、言語環境の影響がすでに出ているのではないかと、言語圏の異なる環境で乳児を被験者とした実験を行った。実験の指標は、心拍数であり、同じ音の繰り返しを聞かせ続けると馴化によって心拍数が減少する、逆にいうと途中から音が変わると脱馴化が起こって、現象していた心拍数が増加する現象を利用している。VOTの値は、1. -60msecと-20msecの対、2. -20msecと+20msecの対、3. +20msecと+60msec の対の3種類である(対内のVOT差はいずれも40msecとなるよう配慮されている)。Lisker & Abramson(1970)の合成音知覚実験によれば、成人のスペイン語母語話者は、VOT-60msecと-20msec を/ba/ と、+20msecと+60msecを/pa/と知覚するはずである。 実験の結果、1. -60msecと-20msecの対と、3. +20msecと+60msec の対については有意に弁別できていたが、2. -20msecと+20msecの対については弁別されていないことが判明した。1.の対も3.の対も成人スペイン語母語話者には弁別されないものであるが、乳児は弁別している。また、2. の対は成人が弁別しているものであるが乳児は弁別していない。これらのことから、この実験では生後4ヶ月から6ヶ月半の乳児においては、環境の影響がほとんど出ていないことが示唆されるとしている。 著者らは、先行研究を含めた知見をもとに、以下のように推測している。 人間は閉鎖音の知覚をするための3つの検出器(detecter) を生まれながらにもっている。3つの検出器はそれぞれ、VOTが-20msec以下、-20msec から+20msec前後、+20msec 以上の音声が入力されると感応するよう初期設定されているが、言語環境によって感応の幅は多少の変更が行われる。また、VOTについて閉鎖音のカテゴリーが2つしかない言語では、一つの検出器は使われなくなり「退化」するとしている。 本論文に沿って述べれば、日本語の閉鎖音の検出器は、VOT-60msecから-20msecのものと、-20msec以上のものの2種類で、VOT上で最も高い値の検出器は退化している。中国語(北京語)の場合は、VOT+20msec以下のものと+20msec以上のものの2種類で、VOT上で最も低い値の検出器はやはり退化している。中国人学習者が日本語の日本語聴取能力を考えると、この仮説は(報告者にとっては)経験的に正しく、中国人学習者が自分の持つ2つの検出器を無理に日本語閉鎖音の弁別に当てはめた誤解・誤用が数多く見られる。(文責:西郡 仁朗)

Eimas, P. D., & Corbit, J. D. (1973) 'Selective Adaptation of Linguistic Feature Detecters''

Cognitive Psychology, 4, 99-109

視覚情報処理については特徴検出器(feature detecter)の存在がみとめられているが、この研究では聴覚の情報処理においても、言語の特徴検出器(linguistic feature detecter)が足ることが実証されたとしている。用いた方法は選択的順応手続き(selective adaptation procedure)である。これは特定の検出器の完治力は、それが感応する刺激を反復提示することによって選択的に鈍らせることを利用した方法である。具体的にはここで仮説的に存在するとされている検出器は、それぞれ一定範囲のVOT(voice onset time)を感知し、物理的な連続体上でのVOT 値に従って有声閉鎖音か無声閉鎖音かが区別される。実験的に感応すると予測される刺激を反復提示することによって、有声と無声の閉鎖音の知覚上の音韻境界の位置が変化した。本論文では、この境界の変化が逆に検出器の実在を証明しているとしている。(文責:西郡 仁朗)

Eimas, P. D., Siqueland, E. R., Jusczyk, P., & Vigorito, J. (1971) 'Speech Perception in infants.'

Science, 171, 303-30

機械的に合成した閉鎖音の違いが、(英語圏の)一ヶ月・四ヶ月の乳児に弁別されているかを実験的に検討した研究。乳児の吸乳頻度(sucking rate) が指標となっているが、これは次のような乳児の反応をもとにしている。先行研究によれば、乳児の吸乳と音声の提示を機械的に同期させれば、吸乳頻度は初めのうち高くなるが、そのうちに馴化(habituation) して低くなっていく。しかし、提示する音声が途中で変わると(乳児が弁別できる変化であれば)吸乳頻度は一時的に上昇する。

この実験では、切り替える音声の対として、1. 大人(英語が母語)が弁別している対(VOT +20msecと+40msec)と 2. 大人が弁別していない対(VOT -20msecと0msecの対、及び+60msecと+80msecの対)を取り上げ、乳児の弁別力を測定した。

結果は、一ヶ月・四ヶ月の乳児とも、大人が弁別している対については脱馴化(dishabituation) がおこり、吸乳頻度が一時的に上昇しているのに対し、大人が弁別していない対については吸乳頻度は下降を続けるもので、乳児も大人と同様の弁別を行っていることが示唆されている。

この結果をもとに、著者らは、乳児の段階においてすでに、閉鎖音の弁別能力があると同時に、カテゴリー知覚をおこなっていることを示唆し、また、こうした能力は、人間が言語を理解・使用するための生まれながらの生物学的な装置の中に備わっているのではないかとしている。

おそらく著者はチョムスキーの言語装置論に影響を受けてこの実験を発想したのではないかと思われる。人間が、環境にさらされる前の白紙の状態での言語能力を、工夫と苦労にとんだ実験で測定しており、得られている知見も偉大なものである。Eimas自身、この後も乳児を被験者とした一連の実験をおこなっているが、他の研究者の中にもこの研究を出発点として実験を行った例が多く、影響力の強い研究である。

ただ、この研究では、Lisker & Abramson(1964)が見いだした閉鎖音に関する3つの普遍的カテゴリーのうち2つしか明確に扱っておらず、VOT-100msecから-50msecあたりをピークとしたカテゴリー(別名タイ語境界 Thai boundary; 英語母語話者には弁別できない)については参照データながら乳児には弁別されていないことになっている。(文責:西郡 仁朗)

Lisker, L. and Abramson, A. (1964) 'A cross-language study of voicing in initial stops: Acoustic measurements.'

Word, 20, 384-422

11の言語の閉鎖音(stop) の特徴をスペクトログラム分析を用いて行った実証研究。世界の言語の中には、閉鎖音が、気(aspiration) と声(voicing) によって2〜4のカテゴリーに分類されるものもあるし、有気か無気かだけによって区分されている言語もある。また、調音の強さ(force of articulation) による硬音・軟音(fortis and lenis) というカテゴリー分けをする言語学者もいる。こうした「気」「声」「調音の強さ」は、音声の特徴を記述する上で相互に独立した次元として扱うのが通例であったが、実はその底辺には一つの変数があるだけで、「音」「声」「調音の強さ」はその変数の結果出てきたものとみなしてよいようだというのがこの論文の基本的結論である。

たった一つの変数とはVOT (voice onset time)、すなわち、閉鎖音の破裂と声帯振動開始の時間的関係である。方法としては、音声のスペクトログラム分析を行っており、語頭の音声に限られてはいるが、11言語*の音声の分析から、閉鎖音を分類する際にVOTが非常に有効な手段であることを示している。11の言語は、閉鎖音のカテゴリーの数も異なるし、その違いを説明する際、VOTとは別の音声学的特徴の名称もあるのだが、筆者らはVOTの方が有効であるという。VOTという連続体の上で、どこに境界があるかは言語によって異なるのが、各言語で任意に決まっているものではなく、三つのカテゴリーを想定すれば、大抵の言語の閉鎖音が説明できる。こうした共通性は声門の活動と閉鎖される部位との時間的関係によるものであるとしている。

本論文は、世界の諸言語の閉鎖音について、初めて音響学的な実証研究を行ったものであり、パイオニア的な研究と位置づけられる。各言語のインフォーマントの数が少なく、また、有気化しやすい語頭だけを扱っている点が弱点であろうが、彼等自身の合成音による知覚実験(Lisker & Abramson, 1970) やEimas らによる一連の乳児を被験者とした音声知覚の実験的研究に直接つながるものであり、この分野での歴史的価値は高い。(文責:西郡 仁朗)

*11の言語:ドイツ語・スペイン語・ハンガリー語・タミール語・広東語・英語・東アルメニア語・タイ語・韓国語・ヒンディー語(ヒンディー語は北インドのガンガー川(ガンジス川)とヤムナー川の中流域を中心とする地域で、約3億人が話している言語)・マラーティー語(インド中西部のマハーラーシュトラ州を中心に話される言語)